这是本文档旧的修订版!

目录

快速评测

了解完泛泛而谈的游戏市场,我们回归到产品本身,如何看一个产品?我们从快速评测开始。

为什么要快速评测?

曾经作者还是一个稚嫩的程序员,虽然每天学习游戏制作,但大脑是缺乏素材的,对游戏行业,游戏品类,游戏市场缺乏了解。当然,在没有人告诉你的情况下,一般人是不知道自己不知道的。

当时,现在的老板就找到了我,他对我说:“你这个状态,得做发行啊。”

我说为啥啊,我做程序员挺开心的。

老板说:“你做研发,3年面对一个产品,你了解了一个品类的很多细节,但对游戏知识的整体眼界,就会缺乏。”

他喝了口咖啡,继续道:“你看,如果做发行,你一个月要评测至少200款左右的产品,一年下来就是2000款以上,短短一年就可以飞速提升你对游戏的阅历。”

我回去后,辗转反侧,觉得这家伙忽悠得有理。

于是我辞掉了程序的工作,来到了现在的公司,从评测开始。

一个月的工作时长二十多天,假设一个月有200款游戏需要评测,那么每天就需要看10款左右。

这意味着,一个发行公司的评测人员,必须掌握短时间内判断一款产品的商业价值的方法。

这就是“快速评测”的由来。

它是在特定的工作需求,工作环境下产生的。

它的目的,是为了快速地判断一款产品是否具有商业价值。

对于读者,学习它有啥用处呢?

这里分享这套经验,是因为我认为,可以在如下的环境下可以使用:

这句话有点拗口,我画个模型:

在代理商与生产商的范畴内,生产商提供了产品,通常由代理商评估双方是否可以基于产品长久合作。

理论上,评估也应该是双向的,毕竟是合作。

在游戏行业,这就是发行商与研发商之间的关系。

同样的,也可以是常规的甲方与乙方的合作关系。

又或者我要选一个主播帮我宣传游戏,那么多主播,我如何快速评估?

再到其他行业,我是小卖部的老板,有人向我推荐了一个产品,我如何评估?

生活中也是这样,对于应聘流程来说,中间产物就是公司能提供的环境,对于面试流程来说,中间产物就是应聘者的能力。方向不同,产品也进行了改变,所以双方的评估维度也就改变。

再看谈恋爱,产品就是双方对恋爱关系的憧憬,如果提前通过这个模型明确了自己想要什么样的恋爱,就可能会让恋爱来得更幸福。

婚姻则与恋爱不同,婚姻的产品是未来的家庭生活,使用这个模型,就能够评估对方是否在理论上,是自己未来契合的那个人。

当然,这里是双向的,也没有其他意思,作者无意破坏凭感觉走的美好爱情故事,只是客观上,我们最终要面对的,就是生活,双方有契合度的一起生活,才能够让生活变得更加幸福。

在写本章之前,其实作者也没有想过快速评测模型的方法拿出来,可以有这么多的用处。本小节告诉了你它的来源,以及它的好处,其实就是在给你树立O。

这里还有一点要注意,它的成立条件是:“基于中间产物”。

前面的例子中,“美好的生活”是思想上产物,主观的,所以其实并不适用于日常工作,当我们工作时,一定要确定“中间产物”是“客观存在”的,比如一款游戏,一个苹果。

因为只有客观存在的事物,我们才能在双方共同认知门槛不太低的情况下展开讨论。而如果是恋爱那样的场景,你不需要和别人沟通,只需要默默评估,则可以让“中间产物”呈主观形态。

希望这个O已经给您创建,我们就开始吧。

方法论

本章节只讲模型与简单解析,不展开具体的游戏方面的例子,因为前面有些章节在讲解模型时,展开例子比较长,在试读时,读者容易迷失在案例中,忘记了模型。

所以我们按照学校课本的结构,先解释下模型,再单独的通过利用模型讲解案例。

事情很简单,只有三个步骤:

- 将产品的维度展开,选出有用的维度。

- 推导有效条目,在商业中,有效就是“赚钱”。

- 观察待评测产品维度,看双方是否契合。

先谈前置条件,这个在前文已经说过:需要中间产物

拥有中间产物,我们才能针对中间产物展开维度,这种中间产物可能是客观存在,也可能是主观想法。

第一步,展开中间产物的维度,其实就是“建立坐标系”

比如我要评估一个苹果质量好不好,我可以构造如下维度:

- 外观

- 口感

- 味道

如果是张三,他比较挑剔,他可能添加:有无虫洞。

如果是品牌商,可能添加:“出产地”,“品种”等额外的维度信息。

对于一个中间产物的维度,是基于实际需求展开的,比如我买一瓶水,如果我展开了一个维度去评价他瓶盖好不好,我就是吃多了。(现实中也有部分人拥有这样的特质),他们更容易发现别人发现不了的东西,从而成为优秀的设计师。

回归主题,这种中间产物的维度,不是我们需要评测时临时构建出来的,它在一定的时空范围内都适用,通常也需要深思熟虑,所以建议平日里去构建,然后在需要时快速使用它。

第二步,推导有效条目

我们的模型不是选苹果,而是选择合作伙伴,可能在这里张三就是一个开水果店的商人。

张三卖水果,他有自己的优势,他是一个黑心商人,他通常会把淮南的苹果,吹成是日本的苹果,所以他有一张区别于别家水果店的维度表。

| 我能解决 | 别人解决 |

|---|---|

| 种类 | 出产地 |

| 外观 | 口感 |

| 味道 | 价格 |

当其他家水果店还在挑选“品种优良,产地名牌”的苹果时,黑心的张三只看苹果像不像某种牌子苹果。 如果像,他就会贴牌说XXX牌苹果,如果不像,他直接编造一个纳米高科技苹果,然后高价卖出。

对于其他水果商来说,自己能提供的只有店面,对于张三来说,自己能提供的还有种类、出产地。 所以张三这张评测表里的条目,就可以少评估两个维度,展现出自己的“进货优势”。

第二步也有他的前置条件,就是:“经验”。 张三基于自己的违法经验拉出的评测表,当评测表做出后,就可以让小弟去执行,而不用小弟本身掌握这种“违法经验”。

所以,做评测表的人,一定要有过成功经验,至少经历过,才能提高它的“有效程度”,毕竟这个过程都是主观的。

第三步,使用生成好的模板

这一步,好像没啥要说的,张三拿着这张表,去看看对方的苹果是否满足这些条件,满足了就打钩就行了,如果所有要求对方的条目都打钩了,这批苹果就能进货。

这种方式其实在工厂里都见得着,所谓的质检表嘛。

第四步,记录特殊,定期维护

所有的评测表都无法长久使用,或者设计的时候就有漏洞,所以在使用的过程中,如果遇到了特殊情况,一定要有记录的过程,把问题记录下来。

当评测表已经坏到不适合当前的工作需求时,就要维护它,但人是懒惰的,如果不定一个时间去维护,很多人可以用几年不动一下,可哪里有几年不变的市场呢?

以多杰举例子

多杰的例子,就是前文所讲的自己在评测工作中的第一步,快速评测时使用的例子。 此时,产品就是手机送过来评测的游戏半成品。

第一步,拉开“游戏”的维度

将一个游戏分成多个维度:

- 视觉

- IP/题材

- 听觉

- 核心可玩性

- 系统完整性

- 养成策略

- 养成空间

- 文案包装

- 社交性

有了这个维度后,我又思考,当时我们的团队,具备什么样的能力,并将其罗列出来:

- 风格化精细运营

- OPF体验检查与调优

- 前期社区积累

- 前期大规模曝光

- 音频设计

- 文化设计

- 其他系统设计

- 社交性设计

- 数据分析

上线需要 – 项目现状 = ` 我方需做`

我方需做,就是短期内我方具备,或需要研究,并能够攻克的能力。 理论上,在代理一款游戏的过程当中,我方需做的内容越少越划算,越多越麻烦。如果我方需做的内容超过了我方能力表,则代表着这个项目以我方的能力来说,暂时是不合适的。

在这里,还得出了一个关于代理费用相关的指导:

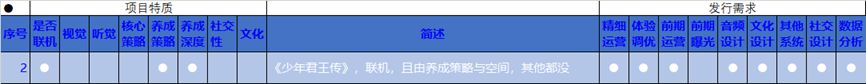

这里要注意的,是一个游戏产品的维度。左边的项目特质,就是我们评测产品时,对产品打的主观标签。

右边的发行需求,就是我们认为,要做好这个产品,我们需要去做好哪些点。

(这个示例《少年君王传》不代表当时这个项目的真实情况,应该是举例随便写,用了当时的研究这个课题的原图。)

可以看到,维度有2份,一份需要我们做什么,另一份需要产品有什么。还要注意的是,讲到目前为止,还在对这个模型的讨论,没有进入实际的评测环节。

本章节的核心是如何构造出这个模型,使用这个模型只是本章内容中最小的一部分。因为每个团队的能力不一样,每种产品的维度不一样,如果照搬使用,将毫无效果。

那么,我是如何得到这个维度的?我们一条条来看。

产品维度:是否联机

对于一个游戏来说,是否联机决定了这个游戏的发行模式,发行平台,以及对游戏产品的内容要求都是完全不同的,所以这是一个非常重要的维度,看一个产品要第一时间看它。

产品维度:视觉

虽然这里用了一个新的词语,但其实使用的知识是老的,我翻译一下:

P(吸量期) = CL(精美画面)

在视觉上如果有特色,在吸引用户的时候就可以降低许多成本,同样的钱忽悠来更多的玩家,谁不喜欢呢?

并且在当时的市场情况下,如果一款产品在视觉上不具备鲜明的特色,就已经能够算劣势了,游戏市场的竞争是残酷的,只有优秀与死亡,没有及格线。

这里其实还要展开再聊下,在当时,对于视觉,我们也有几种能得分的分支:

- 美术精细度

- 美术风格化(美术有自己独特的风格)

- 视觉统一性(美术风格,精细度统一,人物背景统一,界面世界观统一)

一款产品的视觉表现我们都希望越精致越好,对吧?如果遇到一款美术特别精致的产品,不用怀疑,肯定能得分。那么,代价呢?

做到80%可能要200万,做到92%就可能要1000万。市场竞争非常激烈的情况下,追求美术的精细度,就需要特别高的成本,可以说,99%的研发团队多年下来的总成本也就那么多。

所以需要其他路子,就是美术风格化。

风格化,就是有自己的风格,与众不同。

这里恰好可以拿探娱发的几款产品做下介绍:

在当年,这两款游戏的视觉一栏打分,肯定是被打“风格化”的,注意,我一直在强调在当年。

因为一种美术风格的流行,会让市场很快出现各种各样的同类作品,一般3年后,当年风格化的产品,就变得到处都是,大众化了。

最后还有一点,就是美术统一性,统一性很重要,但不是必要,因为玩家感觉不对但说不出,只有极少量的玩家才知道是美术统一性不够的问题导致不协调。

并且,美术是一种主观评判的事物,这里也一定有人喜欢,有人吐槽,大部分无所谓,所以在后来的评测表中,美术统一性一直占比都很低,属于“美术大人觉得很重要但对于普通项目也就那样”的情况。

市面上一个用户的成本可以高达上百,而一个好的美术却可以让这个成本降低10倍。降低10倍的获客成本,可以让一款游戏忽略掉很多缺点,所以美术的重要性,有时权重可以很高。

最后,还要注意,在右边,这一块是没有对应能力的,因为一款产品抵达我们手中后,美术已经不容易变更了。主美决定了这款游戏风格走向,而呈现在我们面前的,大部分时候是已经花了很多钱的美术。

谁也不会因为你一句:“你这项目美术不行”。

就去把整个项目美术换了,对吧?

所以如果产品在这一块缺失,基本就不会深入评测,而这个点,基本打开游戏前几秒就可以做出判断,也是许多项目被淘汰的原因。